これまでの放送内容

2010年11月28日(日)

フィルムよ甦れ ~昭和初期の一揆映画~

江戸時代の農民一揆を映画化したフィルムが現存します。保存が悪く試写もままならないフィルムを復元しようと試みる人たちと、一揆の指導者の子孫などの思いは…。

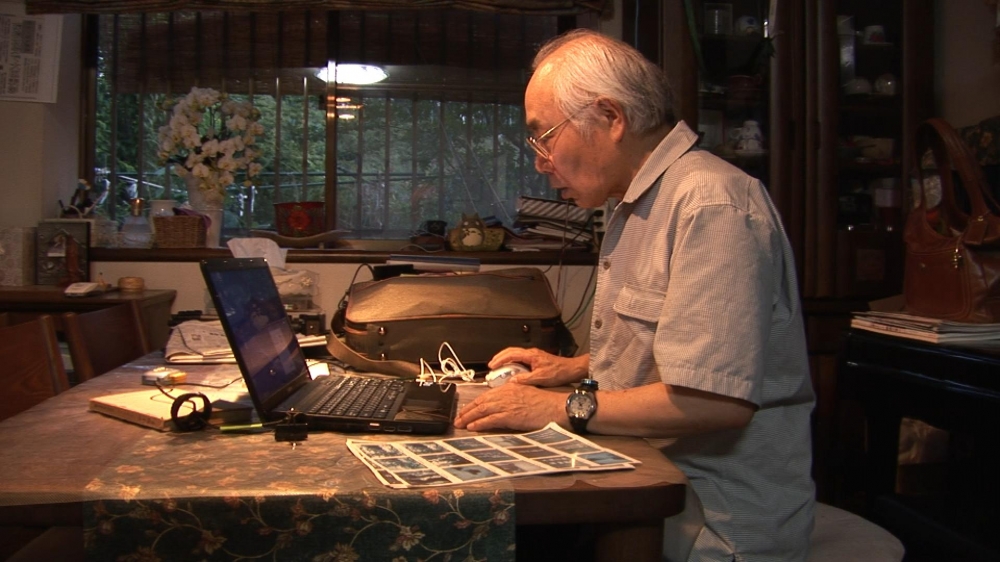

製作は昭和初期。軍靴の響きが世を覆う世相下、当時の人たちがお上に対する“造反”にどういう思いを抱きながら映像化を試みたのでしょうか。描いたのは、江戸後期、唐津藩領で起きた「虹の松原一揆」。譜代大名の藩主・水野忠任はこれまでにないほどの重税を布告します。これに反発した農民たちは立ち上がり、2万5千を数える大規模な一揆へと。藩側の手の及ばない天領との境界近くという地の利を活かしながら、非武装・無血で20日間を抗し抜き、藩側から要求を勝ち取りました。そして一揆を指導しのちに処刑された大庄屋、冨田才治はその侠気の行動から今でも地元で“義民”と称えられ、その名は誇り高く語り継がれています。見つかった35ミリのフィルム。1933年(昭和8年)に完成した映画「義民 冨田才治」。しかし80年近くを経たフィルムは、前後の脈絡なく継ぎ接ぎだらけ。サイレント映画で台本もありません。番組ではこのフィルムを何とか復元し、地元の人たちに観てもらおうと奮闘するひとりの老学者の姿を追います。復元を試みる人たちは、このフィルムで、映画が語る本当のストーリーへの証言を得ることを願って活動を続けます。

制作局:サガテレビ(STS)

2010年11月21日(日)

幸せのひみつ ~沖縄とブータンを結ぶ着物の心~

沖縄から染織調査の一行が、ヒマラヤの桃源郷とも呼ばれる国、ブータンを訪れた。

ブータンは、日常着が着物という世界でも珍しい国。沖縄でも、昔は着物が当たり前だった。帯を結ばない“ウシンチー”は、戦後まもない頃まで見られた沖縄独自の装い。

なぜ、その姿は見られなくなったのか…。

ブータンは、2年前に民主化をし、大きな変革の時代を迎えている。街では着物姿と洋服姿が混在していた。“琉装”が失われた歴史とブータンの今がどこか重なってくる。しかし“織り姫の村”といわれる伝説の村では、織りの心がしっかりと息づいていた。見事な布を織っていた12歳の少女との出会い…。沖縄とブータンを結ぶ“着物の心”に迫り、幸せのひみつを発見する物語。

制作局:沖縄テレビ放送(OTV)

2010年11月14日(日)

島のタクシーが行く

福岡県で最大の島、大島。人口800人のうち65歳以上の高齢者は約300人。その足となっているのが、この島にたった1台しかないタクシーです。

運転手、寺島日出生さん。大島で生まれ育った寺島さんは、19歳の時、就職して島を出ました。大島のタクシー運転手の募集があったことがきっかけで、3年前、定年したと同時に島に戻り、タクシーの運転手となったのです。

島の診療所に通ったり、島外の病院へ通ったり、タクシーは島民にとってはなくてはならない存在です。番組では島で暮らすタクシー運転手と島の人々とのふれあいを描きます。

制作局:テレビ西日本(TNC)

2010年11月7日(日)

フィルムよ甦れ ~昭和初期の一揆映画~

江戸時代の農民一揆を映画化したフィルムが現存します。保存が悪く試写もままならないフィルムを復元しようと試みる人たちと、一揆の指導者の子孫などの思いは…。

製作は昭和初期。軍靴の響きが世を覆う世相下、当時の人たちがお上に対する“造反”にどういう思いを抱きながら映像化を試みたのでしょうか。描いたのは、江戸後期、唐津藩領で起きた「虹の松原一揆」。譜代大名の藩主・水野忠任はこれまでにないほどの重税を布告します。これに反発した農民たちは立ち上がり、2万5千を数える大規模な一揆へと。藩側の手の及ばない天領との境界近くという地の利を活かしながら、非武装・無血で20日間を抗し抜き、藩側から要求を勝ち取りました。そして一揆を指導しのちに処刑された大庄屋、冨田才治はその侠気の行動から今でも地元で“義民”と称えられ、その名は誇り高く語り継がれています。見つかった35ミリのフィルム。1933年(昭和8年)に完成した映画「義民 冨田才治」。しかし80年近くを経たフィルムは、前後の脈絡なく継ぎ接ぎだらけ。サイレント映画で台本もありません。番組ではこのフィルムを何とか復元し、地元の人たちに観てもらおうと奮闘するひとりの老学者の姿を追います。復元を試みる人たちは、このフィルムで、映画が語る本当のストーリーへの証言を得ることを願って活動を続けます。

制作局:サガテレビ(STS)

2010年10月31日(日)

幸せのひみつ ~沖縄とブータンを結ぶ着物の心~

沖縄から染織調査の一行が、ヒマラヤの桃源郷とも呼ばれる国、ブータンを訪れた。

ブータンは、日常着が着物という世界でも珍しい国。沖縄でも、昔は着物が当たり前だった。帯を結ばない“ウシンチー”は、戦後まもない頃まで見られた沖縄独自の装い。

なぜ、その姿は見られなくなったのか…。

ブータンは、2年前に民主化をし、大きな変革の時代を迎えている。街では着物姿と洋服姿が混在していた。“琉装”が失われた歴史とブータンの今がどこか重なってくる。しかし“織り姫の村”といわれる伝説の村では、織りの心がしっかりと息づいていた。見事な布を織っていた12歳の少女との出会い…。沖縄とブータンを結ぶ“着物の心”に迫り、幸せのひみつを発見する物語。

制作局:沖縄テレビ放送(OTV)

![[ドキュメント九州] ドキュメント九州は、「作品」としてではなくテレビ番組としてのエンターテイメント性も持たせた番組作りを目指します。まさにFNS九州8局が一丸となって取り組む「ドキュメント番組」です。新しいドキュメンタリーの形を提案していきます。](/dq/img/common/cor_main.jpg?1733451202)