これまでの放送内容

2014年3月9日(日)

山の中の小さな小さな料理屋さん

宮崎の山間部。深刻な過疎に悩む集落に2つの小さな料理屋さんを発見。大自然の中で地区のPRをしながらお店を切り盛りしている姿を追いかけました。

宮崎の山間部にある小さな集落に、地区に溶け込み、自然をこよなく愛する、2つのお店を発見しました。今回はその二つのお店の活動ぶりをご紹介します。

宮崎県延岡市北方町美々地地区。国道から5kmほど林道を入った場所にある世帯数六〇戸の小さな集落です。ここに一軒の料理屋さんがあります。「美々地れんげ亭」69歳の女将、長岡律子さんがお店を経営していますが、お客さんはほとんどありません。しかし彼女はめげません。美々地という小さい過疎の集落を盛り上げるために、プライベートで春祭りを毎回行っています。10年前までは町場の住人だった長岡さん。田舎に移住し美々地の美しさを広めたいと願う、69歳女性の奮闘ぶりとは。

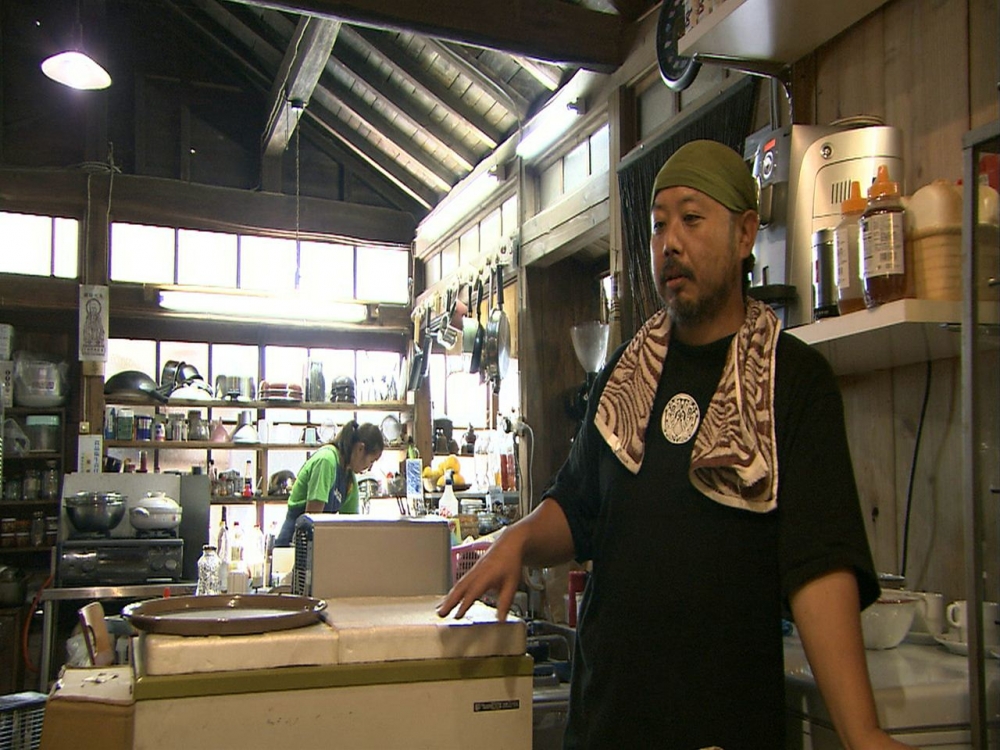

美郷町北郷区には「カフェ&グッズ タリカシ」という古民家カフェがあります。オーナーは熊本から移り住んできた堤台策さん42歳。自然体験インストラクターという肩書を持つ彼は、宮崎の自然にほれ込み移住してきました。しかし地元の人々には当たり前すぎる自然環境が、実は他県にはめったにないものであるという事実を彼は身をもって知っています。宮崎の人々に住んでいる場所の自然の素晴らしさに気付いてほしい、堤さんは自然の中で活動するイベントを実施しています。

移住者だから気づく目線で地域づくりに一役買っているこのお二人の活動ぶりに密着しました。

制作局:テレビ宮崎(UMK)

2014年3月2日(日)

パリで魅せたARITA

世界のシェフに愛される器づくり「プロダクトARITA」が目指す器はシンプルかつ独創的…。5つの窯元が集結し、シェフを納得させられる皿とは?パリの展示会の成功は?

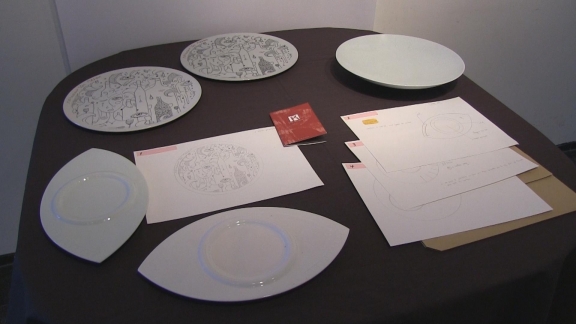

有田焼で知られる佐賀県有田町。この町の5つの窯元が合同で有田焼の海外展開に取り組んでいる「プロダクトARITA」。2009年に結成し、「世界のシェフに愛される器づくり」を目指してフランスのシェフとコラボレーション。繊細で華やかな絵付けが施された従来の有田焼のデザインを覆し、プロダクトARITAの器はシンプルでありながら独創的。2013年12月、フランス・パリで展示会を主催することが決まった。そこに向けてフランス人シェフから3つの皿のオーダーを受ける。5つの窯元が技術を結集し、シェフ自身がデザインした皿の制作に入った。展示会まで1週間となった日、完成した1つの皿に不具合が…5人は急ピッチで再制作を余儀なくされる。果たして彼らの皿はシェフを納得させることができるのか。そしてパリでの展示会の行方は…。長引く窯業界の不況、有田焼の売り上げはピーク時の8分の1まで低迷している。2016年に創業400年を迎える有田焼を取り巻く環境を交え、5人の取り組みを追った。

出演者:【プロデューサー】 正木伸一郎(TNC) 鶴丸英樹(STS) 【ディレクター】 森洸(STS) 【ナレーション】 下村麻貴(STS)

制作局:サガテレビ(STS)

2014年2月23日(日)

子宮応答せよ~布なぷきんからのメッセージ~

女性は生理の時に出血をコントロールでき、布なぷきんを使うと子宮の機能が目覚めると言われている。そんな生活を送ってほしいと布なぷきんを手作りする女性の活動を追う。

女性の子宮は生理の時に出血をコントロールできる機能が備わっているといわれている。布でできた「布なぷきん」を使うと、眠っている子宮の機能が目覚め、さらに自分自身を愛おしく感じるようにもなる。そんな子宮を感じる生活を送ってほしいと布なぷきんを手作りし、販売する女性の活動を追う。

制作局:テレビ長崎(KTN)

2014年2月16日(日)

生きてるかぎり死なないさぁ~喜劇の女王 仲田幸子~

沖縄戦後の歩みとともに生きてきた喜劇の女王「仲田幸子」。これまで命を脅かす危機を幾度も乗り越え、芝居一筋で生きてきた。仲田幸子を舞台へと向かわせるのは何なのか。

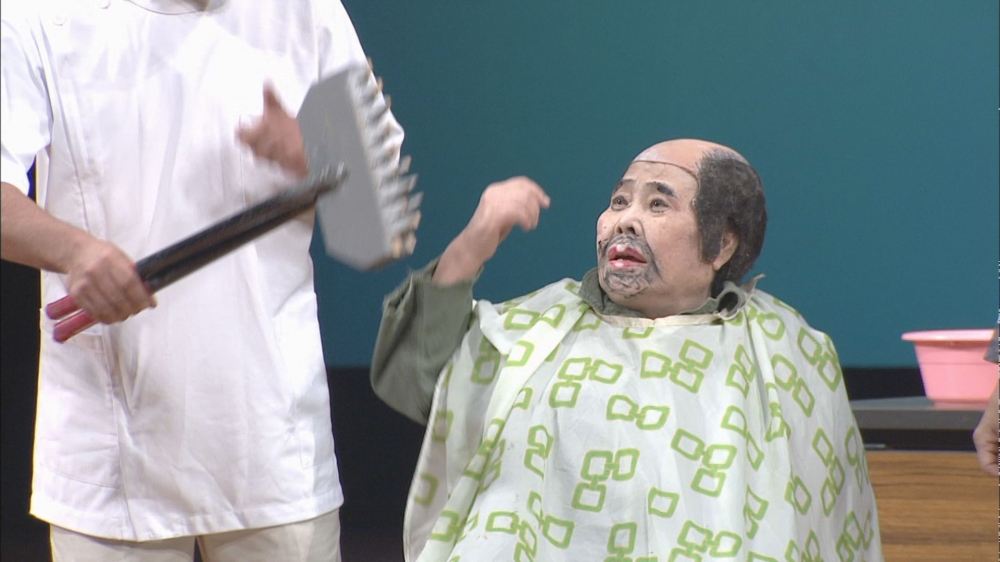

喜劇の女王と呼ばれる舞台役者「仲田幸子」。沖縄戦からもうすぐ70年。戦時中、命を脅かす危機を幾度も乗り越え、役者として「舞台に立つ」という夢を叶えた。舞台役者として戦後の歩みとともに生きてきた彼女は、沖縄の復興を支えてきた人々を喜劇で励ましてきた。彼女の喜劇には、書き起こされた台本はなく、すべて彼女の頭の中にある。芝居をこよなく愛し、芝居一筋で生きてきた「仲田幸子」も80歳。ここで人生初めての病と向き合うことになる。それでも舞台に立ちたいという「仲田幸子」。何がそんなにも舞台へと向かわせるのか-。

出演者:【ナレーション】 仲田まさえ

制作局:沖縄テレビ放送(OTV)

2014年2月9日(日)

笑ってなんぼ~岩田利右衛門一座~

山里に笑いを届けて36年、岩田利右衛門一座。ステージのユニークな踊りや演目を考えるのはすべて座長の岩田さん。岩田さんが取り持つ一座そして地域の絆に迫る。

宮崎県美郷町南郷区の劇団「岩田利右衛門一座」。一座が演じる人形浄瑠璃ならぬ「人間浄瑠璃」は会場を笑いの渦に包み込む。ステージのユニークな踊りや演目を考えるのはすべて座長の岩田幸男さん。岩田さんのアドリブに座員が即興で合わせ紆余曲折する芝居が人気。「自分達がとことん楽しむこと」それが座長の信念。座員は皆素人で職業も農業・役場職員から学校の先生まで多岐に渡る。岩田さんがスカウトした座員の中には職を失った人や引きこもっていた人もいる。「彼らには彼らの良さがある」と岩田さんは言う。地区の祭りでは、3年前に閉校となった地元の小学校を題材にとった舞台を披露する。演目は「小学校の復活!」。一家庭一人ずつ子供を授かり7年後に小学校が再び開校するという物語。出産シーンは会場が大爆笑。山里に笑いを届けて36年、岩田さんが取り持つ一座そして地域の絆に迫る。

出演者:岩田幸男さん

制作局:テレビ宮崎(UMK)

![[ドキュメント九州] ドキュメント九州は、「作品」としてではなくテレビ番組としてのエンターテイメント性も持たせた番組作りを目指します。まさにFNS九州8局が一丸となって取り組む「ドキュメント番組」です。新しいドキュメンタリーの形を提案していきます。](/dq/img/common/cor_main.jpg?1733451202)