これまでの放送内容

2014年2月2日(日)

相撲に生きる

2012年に現役を引退し、親方となって1年足らずの「新米親方」、雷親方に密着し九州場所までの奮闘を追った。

大分県宇佐市出身の元小結垣添(かきぞえ)。現在は雷(いかずち)親方として後進の指導にあたっている。

2012年に現役を引退し、親方となって1年足らずの「新米親方」である。所属するのは元横綱武蔵丸、武蔵川親方が師匠となって運営する武蔵川部屋。

2013年4月に2年半ぶりに再興された部屋で、弟子はまだ4人。雷親方は武蔵川親方の元で「部屋付き親方」、いわばコーチとして働いている。

再興されて間もない今は小さなこの部屋で、新米親方は何を考え、そして何を思い相撲に携わっていくのか。

2013年11月に行われた九州場所までの奮闘を追った。

出演者:垣添徹(雷親方・元小結垣添) 1978年8月12日生まれ 大分県宇佐市出身

制作局:テレビ大分(TOS)

2014年1月26日(日)

木を継ぐ

▽日本各地に残る伝統的な木造建築。その技を受け継ごうと日々、木と向き合う職人が福岡にいる。今回、彼らが挑むのは400年以上続く寺の本堂の新築工事。

▽日本各地に残る伝統的な木造建築をまもるために日々、木と向き合う職人たち。今回、彼らが挑むのは400年以上続く寺の本堂の新築工事。最大で1.5トンという巨大な柱を幾本も使い、難工事に挑む。そこで駆使されるのは、木と木を組み合わせる「継手(つぎて)」や「仕口(しくち)」といった伝統の技。釘やボルトを使わずに、100年たっても倒れない本堂を建てる。▽現場を率いるのは大工歴わずか7年の若き職人。京都・銀閣寺の修復にも参加した親方の元、無事、寺は建てられるのか?

2年以上にわたる密着取材の中で見えてきた彼らの木造建築にかける熱い思いに迫る。

制作局:テレビ西日本(TNC)

2014年1月19日(日)

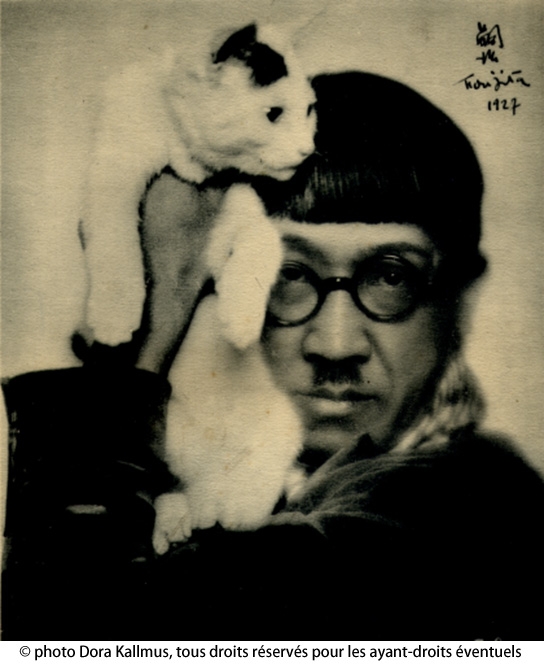

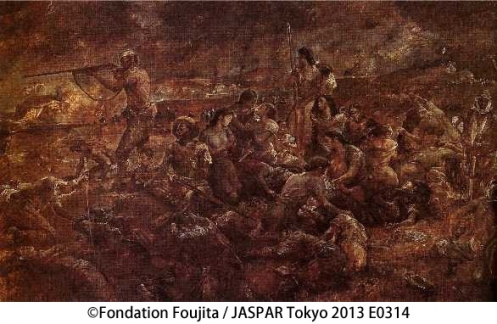

戦争画の背景 藤田嗣治が描いた玉砕

先の戦争では、人もモノも全て動員され、あらゆるものが利用され、そのひとつに美術までも含まれていました。ある日本人画家が描いた戦争。その背景には何が?

▼東京国立近代美術館には終戦後、GHQによって押収され、1970年になって無期限貸与という他に類の無いかたちで日本に戻された絵画作品があります。153点の戦争画です。戦争画とは国威高揚と戦争プロパガンダのために、軍の要請によって書かれた「作戦記録画」のこと。中でも作品数が多いのが藤田嗣治が描いた戦争画で14点にのぼります。ヨーロッパで最も有名な日本人といわれた画家、藤田嗣治。藤田は西洋の伝統的な技法に日本の繊細な表現を融合させ、乳白色を基調とした美しい裸婦像は世界を魅了しました。1920年~30年代、日本だけでなく世界を代表する超一流の画家でした。そんな藤田も軍の要請で、戦場に赴き、戦争画を描くことになります。藤田の戦争画作品の画面は暗く、敵味方が入り乱れた凄惨な戦場に、かつて描いた美しい乳白色の世界はありません。真珠湾攻撃1周年を記念して行われた戦争美術展では380万人もの入場者数だったといいます。戦争画によるプロパガンダは確かに成功していたようです。藤田の描いた「アッツ島玉砕」が各地を巡回すると、手を合わせて拝んだり、賽銭を投げたりする客までいたといいます。先の戦争では、人もモノも全て動員され、あらゆるものが利用され、その1つに美術までも含まれていました。

制作局:テレビ西日本(TNC)

2014年1月12日(日)

本当のおいしいの意味を知るために~かごしま女子野菜部~

KTSの番組内で結成された「ナマ・イキ女子野菜部」。全くの農業未経験者の彼女たちが育てる喜び、収穫する感動、そして、本物の“おいしい”を知った1年半を追った。

毎週日曜の早朝、カラフルな作業着を着た若い女性たちが畑に並ぶ。馴れない鍬を片手に、汗をかきながら、野菜作りに取り組んでいるのだ。彼女たちの名は、「ナマ・イキ女子野菜部」。ナマ・イキVOICEという鹿児島テレビの番組内で結成された10人の女性たち。しかし彼女たちは、全くの農業未経験者。普段は、保育士や医療事務など、農業とは無縁の仕事をしている。「野菜の丸かじりに憧れて」「農業王国鹿児島でおいしい野菜を食べなきゃもったいない!」などそれぞれの夢を抱いてスタートした。しかし、農業ど素人な上、農薬を使わない有機野菜づくり。虫や天気、台風との闘いに、改めて野菜作りの大変さを知る。

育てる喜び、収穫する感動、そして、本物の“おいしい”を知った1年半。10人の女性たちの野菜作りを通して成長していく姿を追った。

出演者:ナマ・イキ女子野菜部 【ナレーター】 庄村奈津美(KTSアナウンサー)

制作局:鹿児島テレビ放送(KTS)

2013年12月22日(日)

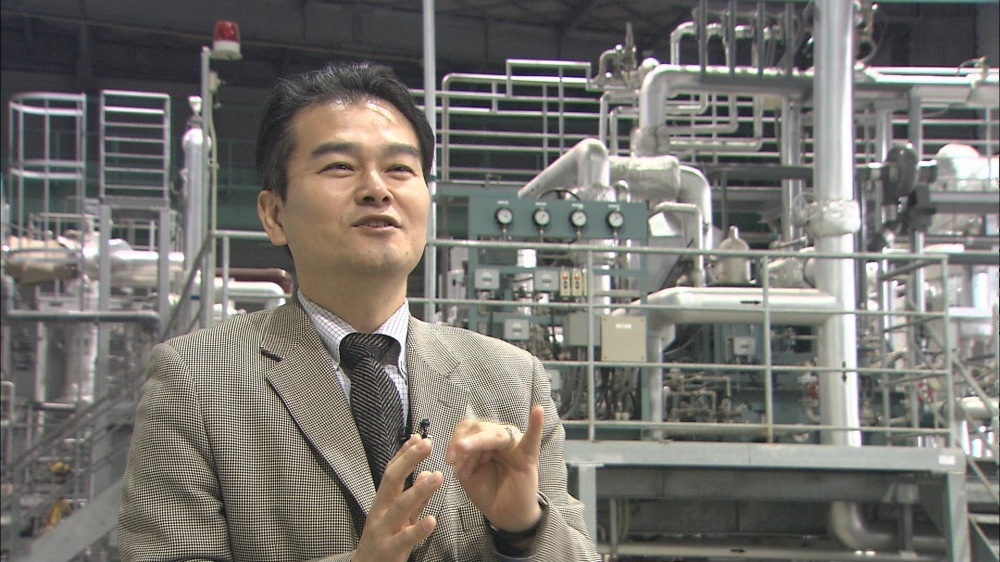

海からエネルギーを取り出した男たち~佐賀大学海洋温度差発電~

いま世界が注目する海水の水温差で発電する自然エネルギー。佐賀大学と沖縄・久米島の海洋温度差発電(OTEC)プロジェクトに密着!

佐賀大学海洋エネルギー研究センターの池上康之教授(50)。再生可能エネルギーのひとつ、海洋温度差発電(OTEC)のトップランナーとして世界を引っ張る佐賀大学研究者のひとりだ。OTECは海の無尽蔵なエネルギーを取り出せるため、1兆KWの発電が可能と言われている。欧米で研究が進んでいたが、安価な石油に押され世界的に研究はストップ。唯一、研究を進めていたのは佐賀大学だったが、佐賀では発電に適した深層水を取り出せず、実験は足踏状態となっていた。転機は2011年3月の東日本大震災。自然エネルギーが脚光を浴び、OTECも見直されだしたところに日本一の深層水の取水量を誇る沖縄・久米島の海洋深層水研究所と兼島盛吉さん(58)が現れる。兼島さんは10年以上深層水を使って、農業や漁業などへの複合利用を研究し続けてきた第一人者。久米島の海水の温度差は海洋温度差発電に適していて、海洋深層水の複合利用推進のため、佐賀大学のOTECに注目していたのだった。プロジェクトが動き出した。久米島に佐賀大学仕様の50キロワット級のOTECが設置され、連続発電がスタート。いま世界が久米島のOTECプロジェクトに注目している。

「こんな技術は役に立たない」「難しい」と言われ続けてきた池上教授。日本最大級の深層水を10年以上、無事故で汲み上げてきた久米島町。海からエネルギーを取り出す男たちの熱意と絆の深さを伝える。

出演者:池上康之(佐賀大学教授) 兼島盛吉(沖縄県海洋深層水研究所主任研究員) 永田修一(佐賀大学海洋エネルギー研究センター長) 平良朝幸(久米島町長) 上原春男(佐賀大学元学長) 兼島京子 末崎幸生(佐賀大学名誉教授) 阿部聡参事官(内閣官房) 古堅勝也副参事(沖縄県商工労働部産業政策課) 西田恒平

制作局:サガテレビ(STS)

![[ドキュメント九州] ドキュメント九州は、「作品」としてではなくテレビ番組としてのエンターテイメント性も持たせた番組作りを目指します。まさにFNS九州8局が一丸となって取り組む「ドキュメント番組」です。新しいドキュメンタリーの形を提案していきます。](/dq/img/common/cor_main.jpg?1733451202)