これまでの放送内容

2013年12月15日(日)

大衆演劇の灯は消さねえ!旅役者・玄海竜二奮闘記

「芝居の灯は消さねえ!」北九州の小倉に新しく芝居小屋をつくる福岡生まれの旅役者・玄海竜二さんの奮闘記。果たして、こけら落としは無事にいくのか?

北九州市唯一の芝居小屋が、経営難のため28年の歴史に幕を下ろしました。かつて九州では最も身近な娯楽として親しまれていた芝居。しかし娯楽の多様化が進み、芝居小屋は徐々に減少。今では数か所現存するのみになっています。そんななか一人の男が立ち上がりました。小倉生まれの旅役者・玄海竜二さんです。「芝居の灯は消さねえ!」小倉に新劇場をつくる旅役者の挑戦を追いました。

制作局:テレビ西日本(TNC)

2013年12月8日(日)

歌えや踊れ八月踊り~島の宝を守る奄美大島佐仁~

奄美大島で、島唄同様に島民が生まれたときから体にしみついているリズム“八月踊り”。代々伝承されてきた島の風習や暮らしを守ろうとする佐仁集落人々の姿を追った。

鹿児島県奄美大島。夕方になると集落のスピーカーから島唄のメロディーが流れ時を知らせる。昔から歌い継がれている島唄は生活歌であり島民の心のよりどころとなっている。島唄同様に島民が生まれたときから体にしみついているリズム、“八月踊り”がある。旧暦の八月(9月の中旬~下旬)に三日三晩歌い踊り続ける奄美独特の風習は、低い男方の声と甲高い女方のコーラスが次々に響き合い、アフリカを想像させる歌踊りだ。しかし八月踊りはそのリズムを正確に受け継ぐ若者たちがいない。島の北の集落・佐仁(さに)集落の区長・前田和郎さん(72歳)は、30代の若いころから集落の八月踊りの男方のリーダーを務めてきた。今では島内外から“佐仁の和郎兄い~”と呼ばれ、八月踊りには欠かせない人物である。若者が少なくなる中、代々伝承されてきた島の風習や暮らしを守ろうとする前田和郎さんたち佐仁集落の人々の姿を通し、本当の裕福、幸せを問う…。

出演者:奄美大島佐仁(さに)集落の区長・前田和郎さん(72歳) 佐仁集落の人々 【ナレーター】 山上真実(KTSアナウンサー)

制作局:鹿児島テレビ放送(KTS)

2013年12月1日(日)

障害者魂

障害があっても自らの意思で生き方を決めたい!当たり前の権利を求めて闘い続ける人々を追った。

「せっかく選ばれて障害者になったと思うから、残せるものをつくりたい」そう宣言し、沖縄県自立生活センター代表の長位鈴子さん(50)は、障害を理由とした差別をなくすための条例づくりに乗り出した。障害があるために施設での生活を余儀なくされている。障害があるためにバスにも乗れない。こうした社会を変える!障害者魂をかけた5年に及ぶ人々の記録。これまで障害があるが故に社会での経験や夢を奪われてきた障害者たち。ある男性は条例づくりをきかっけに施設を出て、念願の地域でのひとり暮らし「自立」を目指すが、そこに待ち受けていた試練とは…。

制作局:沖縄テレビ放送(OTV)

2013年11月24日(日)

熱き魂と情熱の書道家 山口芳水

圧巻!25メートルの和紙に東日本大震災の被災地を応援する大字を書きあげた山口芳水さん。情熱の書道家の姿を通して一歩づつ行動することの意味、大切さを探ります。

書道家「山口芳水(やまぐちほうすい)」さん、33歳。書道家夫婦の長男として生まれ、5歳から書道に励み、18歳まで書の基礎ともいえる模写のみを行ってきました。今や楷書は教科書にも掲載できるほどの腕前。佐賀県書道展でも「大賞」に輝き、「佐賀県書道展審査員」に合格。30代の審査委員合格は全国初といわれます。

いわば書道界のサラブレッドが手掛ける「書」の魅力・作品力・影響力を探りながら、彼が取り組む他分野の芸術家とのコラボレーション、ドラムの音とコラボレーションして25mの巨大和紙に書いた東日本大震災被災地応援の大字パフォーマンスなどを紹介。

山口さんの活動、生き様、情熱、夢などをキーワードに、意欲を持ち続け、夢に向かって一歩ずつ行動することの大切さを訴えます。

出演者:【ナレーション】 鶴丸英樹(サガテレビ)

制作局:サガテレビ(STS)

2013年11月17日(日)

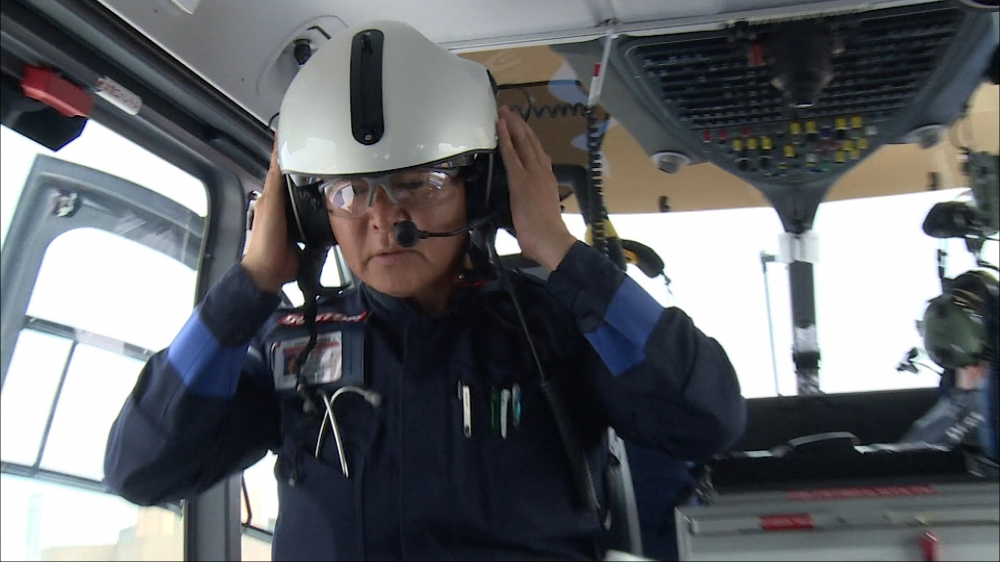

『救える命を救いたい』~大分県ドクターヘリ導入から1年~

大分県内を20分以内でカバーすることが可能なドクターヘリの運用が始まって1年。高度救命救急医療チームの活動を追った。

2012年10月大分県でドクターヘリの運航が始まった。ドクターヘリは大分県全域を20分以内でカバーする。

救命救急用の医療機器を装備しており、搭乗した医師や看護師らが現場で緊急医療を行うことができるため、地域医療の格差解消に大きく貢献すると期待されている。

この番組ではドクターヘリ導入に尽力した石井圭亮医師をはじめとする高度救命救急医療チームの活動の1年を追った。

出演者:大分大学医学部附属病院救命救急センター石井圭亮医師ほか高度救命救急医療チーム

制作局:テレビ大分(TOS)

![[ドキュメント九州] ドキュメント九州は、「作品」としてではなくテレビ番組としてのエンターテイメント性も持たせた番組作りを目指します。まさにFNS九州8局が一丸となって取り組む「ドキュメント番組」です。新しいドキュメンタリーの形を提案していきます。](/dq/img/common/cor_main.jpg?1733451202)