これまでの放送内容

2011年11月27日(日)

田んぼに学ぶ ~元警察官の生きる道~

長崎市西海町で無農薬にこだわった米づくりに励む男がいます。甲田哲美さん(68)。実は、彼、以前の職業は警察官。定年を前に退職し、農業へ転身しました。美味しい米を作る立役者は、合鴨たち。合鴨農法で、安全・安心な米を作ることにこだわっています。

農業を始めて6年目。鍬を持つこともほとんど無かった甲田さんが、どうして農業の道へ進んだのか…。これまでの生き方に疑問を持つようになったからです。組織に身を置くことへの価値が見出せなくなり、自分を見つめ直す時間を求めた結果の選択でした。地域の人々との交流や、食のありかたなど、甲田さんが見つけた理想の生き方を描きます。

制作局:テレビ長崎(KTN)

2011年11月20日(日)

中学生たちの戦争 ~追想画が伝える学徒動員~

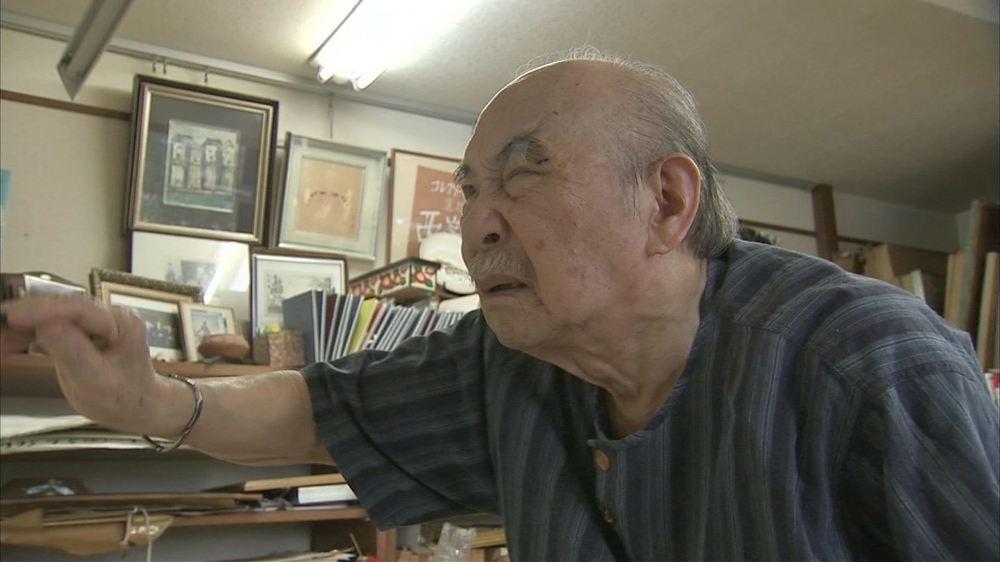

熊本県の旧制人吉中学の同窓会が今年も開かれた。昭和17年4月の入学。彼らは3年生の時に戦争を背負わされた。学徒動員である。

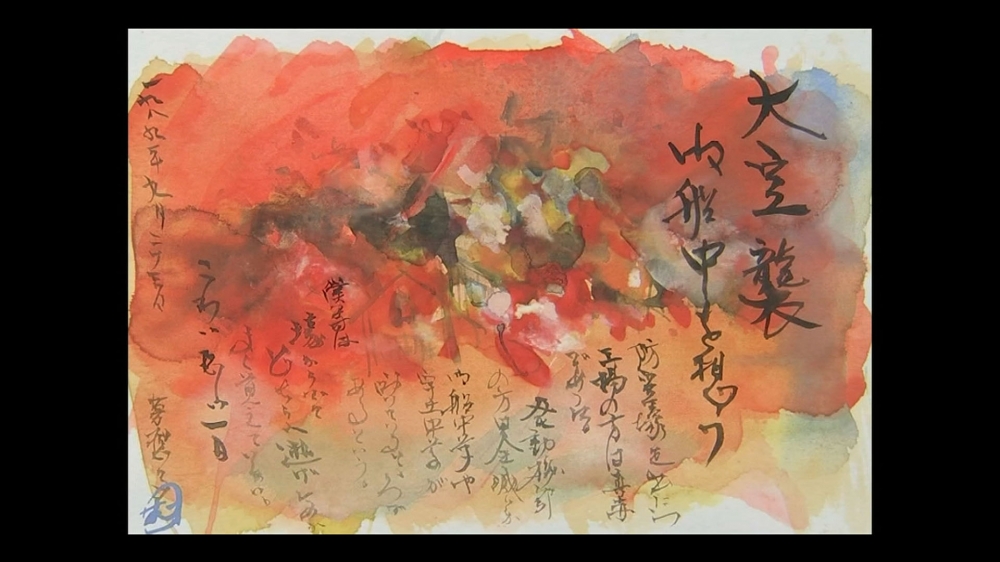

男たちは戦争にとられ、生産現場は空洞化。中学生や女学生が労働力となった。西峯さんら人吉中の生徒たちは長崎の海軍工場に動員、到着5日目に戦争という現実を目のあたりにする。B29の大空襲だった。同じ熊本から動員されていた御船中の仲間たちに犠牲者が出た。死がすぐそこにあった。

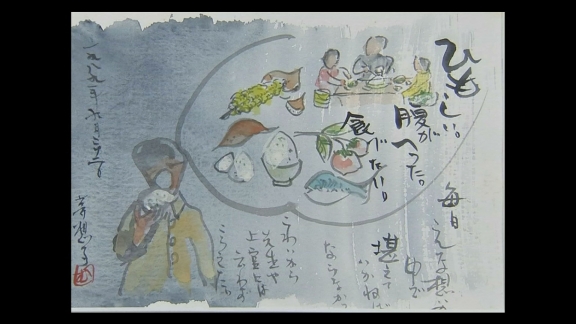

戦争が全てだった時代…深刻な食糧事情が中学生たちを苦しめた。朝から夜まで、今日も明日も「ひもじい」。それは2度と体験したくない日々だった。そんな我が子を思い、親たちは食料を運んでくれた。ただし校則で差し入れは御法度。西峯さんたちは、それぞれの隠れ家で、親たちと会い空腹を満たした。親たちは自分たちの分を削って、我が子へ食料を届けた。西峯さんは、そんな母の愛を防空頭巾に感じていた。「僕の頭巾は他の人より一廻り大きかった」。こうした学徒動員の記憶を、西峯さんは追想画にして画集にした。次の世代に語り継ぐべき戦争。西峯さんの動員学徒追想画は、平和への願いである。

制作局:テレビ熊本(TKU)

2011年11月13日(日)

故郷 ~がんばれ霧島!温泉宿・母娘奮闘記~

今年1月、約300年ぶりに噴火した鹿児島県と宮崎県にまたがる新燃岳。

活発化した火山活動は周辺住民の生活に大きな影響を与えた。霧島市高千穂の丸尾温泉郷では、爆発による空振で窓ガラスが割れるなどして宿泊客のキャンセルが相次いだ。その温泉郷にある温泉宿「花みずき」も、例外なく宿泊客が激減、いつもの年の三分の一まで減った。女将の高崎道江さん(57)は温泉郷の女将会のリーダー的存在。また次女で末っ子の茜さん(20)は、日本舞踊の名取。母のあとを継ぎ二代目女将を目指し、将来女将となったときに接客業に必要と看護学科に通う学生である。母娘ともども「このままでは、ふるさと霧島が廃れてしまう。自分たちができることから始めよう」と立ち上がった。

3月27日、霧島市とその周辺の人々が集まり、新燃岳噴火の終息と同時に東日本大震災の被災地の復興を祈願。また4月3日には、温泉街から何かを起こさなくてはと「がんばろう霧島・チャリティーライブ」が行われ、久しぶりに大勢の観光客で温泉街が賑わいをみせた。13年前、高崎茜さん(20)は「We Love九州」で当時小学1年生だった茜さんを主人公に「ようこそ霧島の宿・小1おかみ修行中」として放送している。

それから14年、二十歳になった主人公が登場。今でも女将を目指すことは変わらず、温泉街の伝統を継ぐ「九面太鼓・わかな」のメンバーとして、また日本舞踊の名取を持つ茜さんは地域の高齢者たちに元気を取り戻させるために日本舞踊でも温泉街の絆を深めている。番組では、ふるさとを元気するために日々情熱を燃やす女将・高崎道江さんと、二代目女将を目指す茜さん、温泉街で暮らす母娘の姿を追った。

制作局:鹿児島テレビ放送(KTS)

2011年11月6日(日)

大切なことは目に見えない ~沖縄盲学校の母~

主人公は中村文さん。みんなから「文先生」と呼ばれて慕われている女性。

去年、カジマヤー(数え歳97歳を祝う沖縄の風習)を迎えた96歳です。沖縄盲教育の礎を築いてきた彼女は、「沖縄盲学校の母」と慕われ、今でも点字指導では右に出る人がいない第一人者です。『視覚障害者は“百聞は一触にしかず”ですよ』と話す文先生。手で触って物事を捉え、イメージを広げていくという文先生の理念は、今も盲教育の現場に受け継がれています。

全盲のテノール歌手・新垣勉さんも、文先生の教え子の一人。なかなか点字が覚えられなかった勉さんに、文先生は粘り強く教え続け、点字楽譜も読めるように指導しました。全国で活躍する勉さんの音楽生活の土台は、文先生によって築かれたと言っても過言ではありません。「教育はすごい」。中村文先生は、「見えないこと以外は何でもできる」と信じて、盲教育の道を切り開いてきたのです。

制作局:沖縄テレビ放送(OTV)

2011年10月30日(日)

呼子活きイカ応援団長 いざ東京へ!

佐賀県、呼子名物『ケンサキイカの活き造り』。 このケンサキイカは非常にデリケートな生き物で長距離輸送が難しく、味わうことができるのは、九州北部にほぼ限定されています。そのためイカが捕れすぎると余り漁獲高が増やせないため、イカ漁中心に生活を営む呼子の漁業者の収入安定は望めません。

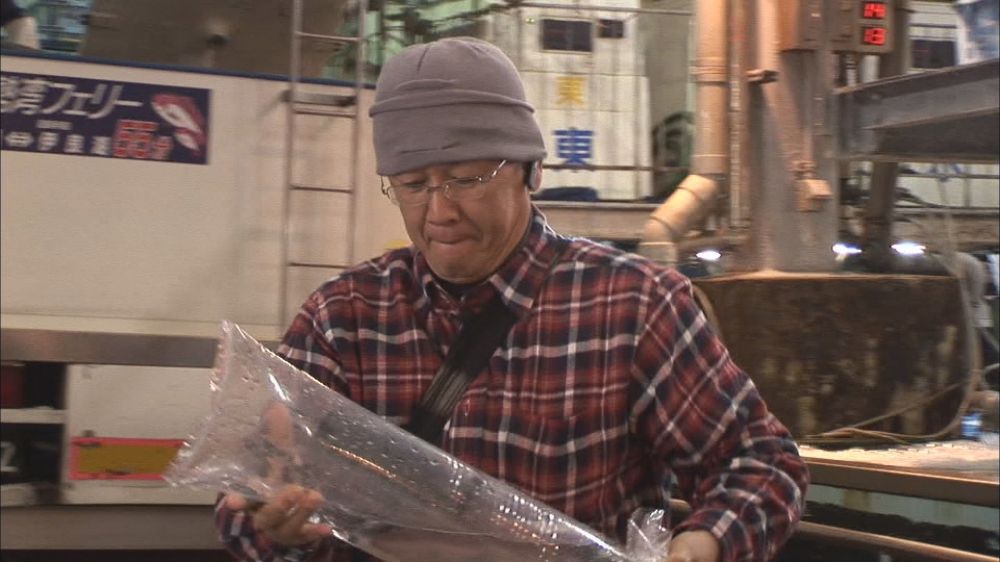

この現状打破に立ち上がったのが、峯 治生〈みね はるお〉さん(59歳)。平成18年、当時唐津市役所に在籍した峯さんは『からつブランド推進課』課長として活きイカの東京への大量輸送を起案します。九州大学、地元唐津の企業などの協力を得ながら3年間の試行錯誤を重ね『活きイカの遠距離輸送技術』を成功させます。

その後、峯さんは役所内の人事異動の為しばしイカ搬送事業から離れることになりますが、イカの東京輸送をビジネスとして軌道に乗せたいという情熱に突き動かされ、役所を定年まであと1年半という時期に自主退職を決意。肩書を公務員から『呼子活きイカ応援団長』と変え、乗り込んだ築地市場でのセリ、そして東京近郊のスーパーでのイカ活き造りの実演販売等でも上々の評価を獲得します。手応えを感じた峯さんは、今年度、第3のステップとして『呼子活きイカ』の東京での販路開拓に乗り出します。これは総務省や経済産業省からの補助金を受けた事業にも取り上げられ、ビジネス化のためには具体的な成果を今年9月までに上げなければなりません。本年度、東京へのイカ搬送のチャンスは4回だけ。

はたして残された時間の中で、ビジネス化への展望を見出せるのか。呼子活きイカの美味しさを、東京の人へも届けたいと奮闘する峯さんを紹介します。

制作局:サガテレビ(STS)

![[ドキュメント九州] ドキュメント九州は、「作品」としてではなくテレビ番組としてのエンターテイメント性も持たせた番組作りを目指します。まさにFNS九州8局が一丸となって取り組む「ドキュメント番組」です。新しいドキュメンタリーの形を提案していきます。](/dq/img/common/cor_main.jpg?1733451202)