これまでの放送内容

2015年5月17日(日)

フテンマ・リアル

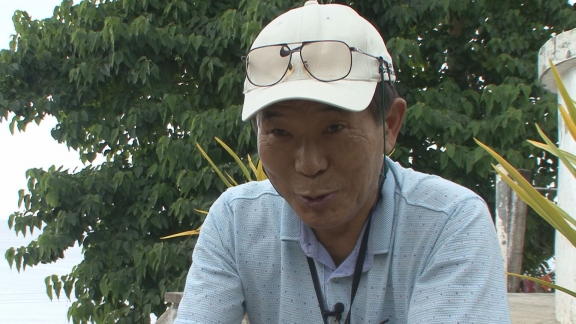

アメリカ海兵隊普天間基地を抱える沖縄県宜野湾市。

10年前の8月14日、宜野湾市にある大学の構内に米軍ヘリが墜落・炎上するという事故が起きた。宜野湾市は普天間基地の街であり、「フテンマ」と呼ばれる街である。

10年前に起きた「沖縄国際大学米軍ヘリ墜落事故」は当時の大学生・フテンマの人、多くの人の記憶に強く残っている。あれから10年、人々は何を思っているのだろうか。

フテンマに生まれ育ち、今年20代ながら宜野湾市議選挙に挑戦する者、フテンマの高校を卒業し米軍基地の中で働く若者、先祖が基地の中に集落を構え生活をし、現在は父親が軍用地主である若者、そのほかフテンマの人々にカメラを向け、あの衝撃的な事故から10年経った「フテンマ」を浮き彫りにする。

(初回放送日 2014年10月26日)

制作局:沖縄テレビ放送(OTV)

2015年5月10日(日)

泉の広場で逢いましょう~人情地下街 半世紀の思い出~

46年の歴史に幕を閉じたセンタープラザ。“観音の泉”は熊本県民の定番の待ち合わせ場所になるほど親しまれた。笑いあり涙あり、人情地下街の最後の3日間をみつめた。

1969年、東洋一とも言われた熊本市桜町のバスターミナル、熊本交通センターの地下にオープンした熊本センター名店街、現在のセンタープラザ。洗練された有名店が軒を連ねた“銀座なみ”の店構えに、老若男女が集い、県内初の地下街は大変な賑わいを見せた。そんなセンタープラザに1973年に制作されたのが“観音の泉”。泉の広場は定番の待ち合わせ場所として広く熊本県民に定着し、観音様は幾多の出会いと別れを、そこで見届けてきた。また、この泉の広場を舞台とした男女のストーリーを表現したテレビCMが放送され、そのコマーシャルソングは熊本県民なら誰もが口ずさめるといっても過言ではないほど親しまれた。そんなセンタープラザが周辺地区の再開発事業により、2015年3月末をもって閉店することに…。観音様との記念撮影にやってきたのは、ここでのデートを経て結婚したという夫婦。食堂の懐かしの味、カツカレーを食べ納めに来たサラリーマン。お世話になった魚屋に花を贈りに来た近くのレストランのシェフ。夫の死後、女手一つで時計店をを守ってきた女性社長など、多くの人がセンタープラザの閉店を惜しんだ。番組は46年の歴史に幕を閉じるセンタープラザ、最後の3日間をみつめた。

出演者:【ナレーション】 キンキラ陽子(キンキラ劇団)

制作局:テレビ熊本(TKU)

2015年5月3日(日)

未帰還兵を探して

太平洋戦争の激戦地、フィリピン・レイテ島に今も残されている叔父の遺骨を探して70歳になる甥が旅に出る。果たして叔父の遺骨は日本に帰れるのか?

▼北九州市出身で、現在は佐賀県みやき町に住む塩川正隆さん(70)。NPO団体『戦没者を慰霊し平和を守る会』の理事長として沖縄などの戦地で遺骨を収集、慰霊し、遺品(日章旗・ペン・手帳など)を遺族のもとへ戻す活動を続けている。沖縄での遺骨収集の活動は10年に及ぶ。▼塩川さんは昭和19年生まれ。生後一週間の時に父親が召集され、沖縄で戦死。遺骨収集活動は父親の亡骸を故郷に戻したい、という思いからだったが、その思いは未だ叶っていない。父親の2人の弟はそれぞれフィリピン、シベリアで戦死している▼2014年、塩川さんの姿は、フィリピン・レイテ島にあった。父親の弟・塩川清隆さん(伯父)の遺骨と会うためだ。

制作局:テレビ西日本(TNC)

2015年4月26日(日)

最期まで寄り添いたい~在宅医療を支える往診先生~

自宅で最期を迎えたいと願う患者や家族の願いをかなえるため奔走する若い医師を追う。医師が目指す理想と現実とは・・・今後の在宅医療についても考える。

2014年2月、佐賀県鳥栖市に在宅療養支援診療所「つつみクリニック」が開業した。訪問診療や往診を行う在宅医療に特化した診療所だ。院長は堤光太郎さん32歳。福岡大学で学び腫瘍内科医になった堤さんは、ある医師との出会いがきっかけで在宅医療の道に進むことに・・・高齢化が進み、10年後には65歳以上の高齢者が3割を超える日本、病院での受け入れは難しくなることが予想され、在宅医療のますますの充実が求められているがそこには課題も・・・24時間365日体制で在宅医療に奔走する堤さんの目標は「人生を終えるなら堤さんの所で」と言ってもらうこと。堤医師が考える理想と現実を追うとともに、今後の在宅医療についても考える。

出演者:堤光太郎(つつみクリニック院長) ナレーター:廣瀬仁秀(STSアナウンサー)

制作局:サガテレビ(STS)

2015年4月19日(日)

限界集落に生きる

鹿児島県薩摩川内市東郷町にある本俣集落は平均年齢72歳、23世帯39人が暮らす限界集落。ふるさとを離れたくないが時代の流れには逆らえない人々の7年間を追った。

鹿児島県の北、薩摩川内市東郷町にある本俣集落は平均年齢72歳、23世帯39人が暮らす限界集落である。集落民は代々林業に携わってきたが今は後継者がいない。集落の人口はここ数年間で急激に減少、集落民はあと何年自分たちのふるさとに暮らせるのか、その未来は描けないでいる。久保ノキさん(76)もその1人。主人も林業で暮らしていたが先立たれ、今は一人暮らし。子ども達は全員別なところで生活している。季節の節目には集落で採れた山幸を使ったヨモギ餅、チマキなどふるさとの食べ物を送り続けている。番組では、ふるさとを離れたくないが時代の流れには逆らえない限界集落の人々の7年間を追った。

出演者:【ナレーター】 山上真実(KTSアナウンサー)

制作局:鹿児島テレビ放送(KTS)

![[ドキュメント九州] ドキュメント九州は、「作品」としてではなくテレビ番組としてのエンターテイメント性も持たせた番組作りを目指します。まさにFNS九州8局が一丸となって取り組む「ドキュメント番組」です。新しいドキュメンタリーの形を提案していきます。](/dq/img/common/cor_main.jpg?1733451202)