これまでの放送内容

2015年10月25日(日)

終戦のチンチン電車

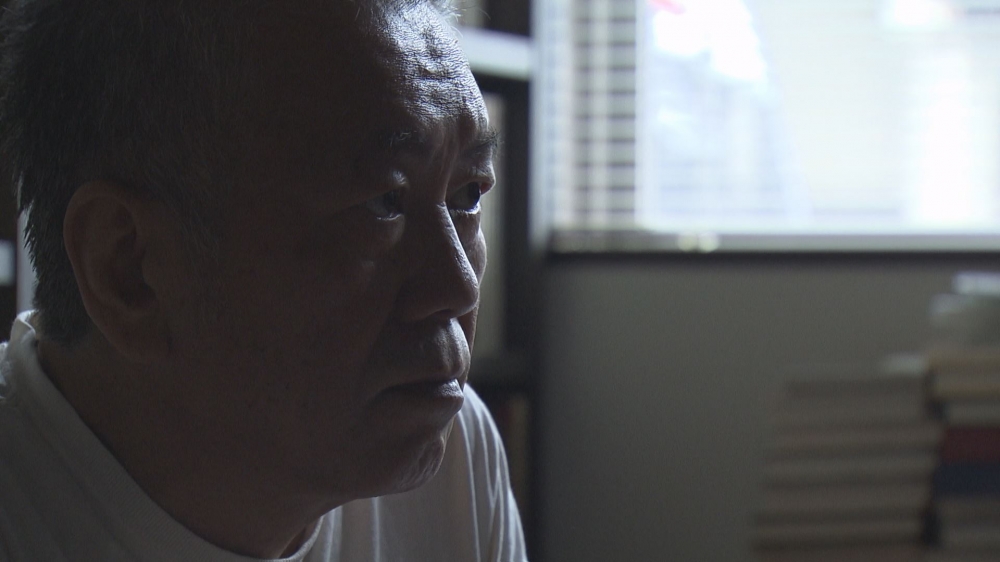

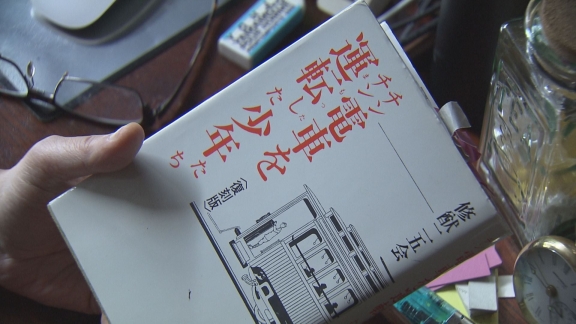

映画監督・川島透が追う『終戦のチンチン電車』。福岡市を走った路面電車の知られざる戦争の時代の出来事。運転台に立ったのは13歳の少年だった。

太平洋戦争末期。空襲で焼け野原になった福岡の街を、市民の唯一の足であった市内電車(西鉄福岡市内線)は奇跡的に走り続けた。チンチン電車と呼ばれ親しまれてきた市内電車。運転手も車掌もその多くが召集され、運転継続は不可能かと思われたチンチン電車だったが、窮余ともいえる策で動き続けた。何とその運転台に立ったのは、勤労動員された旧制中学、修猷館の生徒たちだったのだ。当時、国民総動員態勢に例外はなく、中学生たちも各軍需工場や飛行場建設や男手が足りなくなった農村に狩り出された。そんななか、修猷館の生徒たちの一団に下った命令は、市内電車の運転手。不安を訴える者、子供の頃の夢が叶ったと喜ぶ者、一報を聞いた生徒たちは大騒ぎだった。なにしろ彼等は中学の二年生、戦時の自覚があったとは言えまだ13~14才の少年たちだった。この話を福岡出身の映画監督、川島透が知ったのは福岡天神の古本屋。2014年のことだった。川島の心を揺さぶったのは福岡の大動脈を守ったのが僅か13~14歳の中学生であったこと。「この実話をドラマにしたい」川島の映像作家の心に火が付いた。

出演者:川島透(映画監督)

制作局:テレビ西日本(TNC)

2015年10月18日(日)

心のふるさと絵筆にこめて

那覇市出身の画家・新城喜一さん。戦争で失われてしまったかつての故郷の姿を一筆一筆に思いを込めて現代に甦らせる。自らの絵を通して伝えたいこと・・・その思いに迫る。

かつて沖縄に広がっていた赤瓦の屋根の街並みや豊かな海に囲まれた情緒溢れる島の風景それは70年前の戦争によってほとんど破壊され、今は見る事が出来ない。那覇市出身の画家・新城喜一さん82歳。戦争やその後の復興の過程で失われてしまったかつての故郷の姿を一筆一筆に思いを込めて現代に甦らせる。時代の流れと共に昔の沖縄の姿を知る人も少なくなっていく中で、幼い頃の記憶や思い出を辿りながら昔の沖縄を描き続ける喜一さんの創作活動の根底には一つの信念がある。歌や踊りなど芸能が盛んな沖縄で古くから庶民に親しまれてきた沖縄芝居が画家としての原点だと語る喜一さん。自らの絵を通して伝えたいこと・・・その思いに迫る。

制作局:沖縄テレビ放送(OTV)

2015年10月11日(日)

ふたつのふるさと

学童疎開。太平洋戦争中、沖縄の子供たちは戦火を避けるために九州各地に避難しました。全部で5000人以上の子供たちが、慣れない生活を強いられました…

学童疎開。太平洋戦争中、沖縄の子供たちは戦火を避けるために九州各地に避難しました。全部で5000人以上の子供たちが、慣れない生活を強いられました。

あれから70年、疎開先と今でも交流を続けている女性がいます。沖縄県から宮崎県高千穂町に疎開した町田妙子さん。今も手紙などでのやりとりで交流が続いているという高千穂へ、この夏久しぶりに行ってみることにしました。

当時、山深い高千穂の人々は沖縄から来た疎開の子供たちとどう向き合っていたのか。70年たっても切れることのない、宮崎と沖縄を結ぶ深い絆の理由に迫ります。

出演者:町田妙子さん 佐藤和広さん 年見敏子さん 沖縄県西原町の皆さん 宮崎県高千穂町上岩戸地区の皆さん

制作局:テレビ宮崎(UMK)

2015年10月4日(日)

私は音楽に救われた~ななみの選択~

大分市出身のシンガーソングライターななみ。自身が「暗黒時代」と表現する程の10代をなぜ乗り越えられたのか。なぜ歌うことを選んだのか。ななみの選択を見つめた。

大分市出身の21歳のシンガーソングライターななみ。14歳の頃に両親が離婚してからは学校に行かず自宅に引きこもる生活が続いていた。しかし19歳の時に出場した音楽コンテストがきっかけになり、去年プロのミュージシャンとしてメジャーデビューを果たした。自身が「暗黒時代」と表現する程の10代をなぜ乗り越えられたのか。なぜ歌うことを選んだのか。シンガーソングライターななみの選択を見つめた。

制作局:テレビ大分(TOS)

2015年9月27日(日)

井上萬二窯三代~白磁の求道者~

「究極の形」を求めて70年以上作陶生活を続ける「白磁」の人間国宝・井上萬二さんと長男、そして孫の三代にわたる作陶の日々と白磁への思いを伝える。

白磁の人間国宝・井上萬二さん。終戦の年に16歳で陶芸の道に入り、以後約70年間作陶生活を続けている。萬二さんがこだわる「白磁」とは、白の美しさだけでなく、「究極の形」を備えていること。その思いは息子の康徳さん・孫の祐希さんにも脈々と受け継がれている。シンプルでゆえに表現の難しさを持つ「白磁」。3人は自分の個性や思いをどのように表現しているのか。3人の作陶の姿を追った。

出演者:井上萬二 井上祐希 【ナレーター】 鶴田麻貴子

制作局:サガテレビ(STS)

![[ドキュメント九州] ドキュメント九州は、「作品」としてではなくテレビ番組としてのエンターテイメント性も持たせた番組作りを目指します。まさにFNS九州8局が一丸となって取り組む「ドキュメント番組」です。新しいドキュメンタリーの形を提案していきます。](/dq/img/common/cor_main.jpg?1733451202)