これまでの放送内容

2015年4月12日(日)

島の美よう室

沖縄、渡名喜島に毎月10日間だけやって来て、島民の髪を切る美容師がいる。彼の姿を通し、島の生活や自然を描く。

人口およそ400人の小さな島、渡名喜。6年前、一人の男が島を訪れた。男は美容師だった。彼は島に美容室をつくり、毎月10日間だけ島に来て島民の髪を切るようになった。集落の古民家を改装した「島の美よう室」には、パーマをかける90歳のおばあ、日焼けした漁師、高校に進学するため、数ヶ月後には島を離れる中学生がやってくる。島に通う美容師を通して、魅力溢れる島の暮らしや自然を描く。

制作局:沖縄テレビ放送(OTV)

2015年4月5日(日)

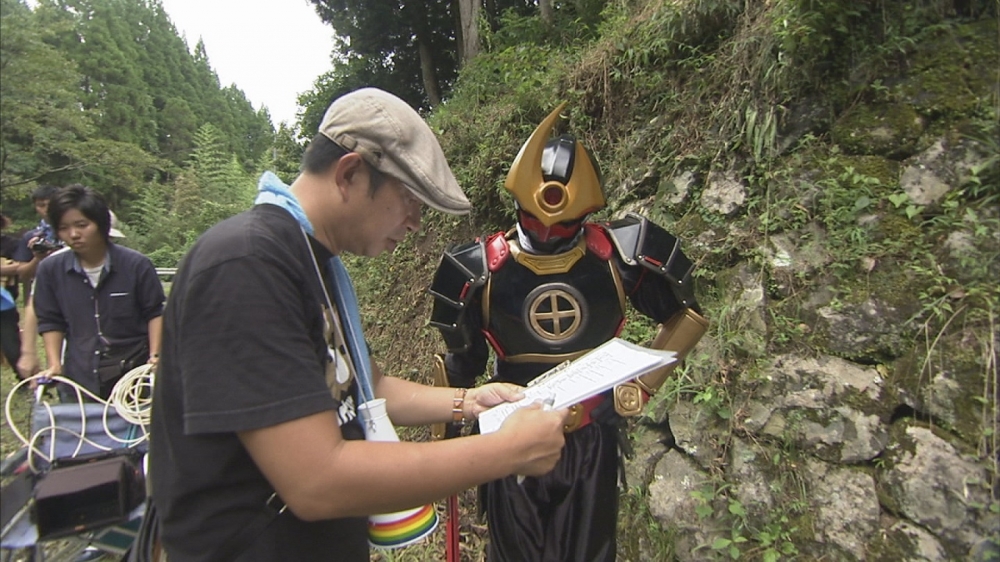

地方を発信する力 薩摩剣士隼人

鹿児島で知らぬ人はいない特撮ヒーロー「薩摩剣士隼人」。それを生み出した総監督・外山雄大(とやまたけひろ)さんを通して地方の良さを発掘し、発信していく力を探る。

額には桜島を中心とした鹿児島県の形、胸には輝く丸十字の紋、刃の無い刀・無刃剣十字丸(むじんけんじゅうじまる)を携えた黒い剣士、「薩摩剣士隼人」は鹿児島で知らぬ人はいない特撮ヒーローである。隼人とボッケモンとよばれる精霊達が活躍するのは、テレビ番組に加え、各地で開催されるキャラクターショーや握手会、更には様々な企業・官公庁のイベントへと広がっている。そんな「薩摩剣士隼人」を生み出したのが総監督・外山雄大(とやまたけひろ)さん。幼い頃からウルトラマンに憧れ、中学生になるとオリジナルのヒーローを生み出した。外山さんは現在、監督業はもちろん構成、声優、キャラクターの造型に加え、プロデュース業などなんでもこなす。

地方の良さを発掘し、発信していくとはどういうことなのか。番組撮影にキャラクターショー、地域活性化プロジェクトの企画提案へと走り続ける外山監督の姿を追う。

出演者:「薩摩剣士隼人」外山雄大総監督 ナレーター:石原佳代子

制作局:鹿児島テレビ放送(KTS)

2015年3月29日(日)

鷹匠は二十歳~私と鳥にできること~

短大生の石橋美里さんは20歳の鷹匠。卒業後は腕を磨きながら、鳥を教材にした自然教育などを学ぶつもりだ。現代の鷹匠として新たな可能性を模索する女性の姿を追う。

武雄市に住む石橋美里さん20歳。この春、短大を卒業する鷹匠だ。タカやミミズクなどを自在に操り、カラスなどの害鳥を追い払ったり、ショーで観客を楽しませる。卒業にあたり美里さんは鷹匠として腕を磨きながら、研究生として鳥を教材にした自然に関する教育などを学ぶことを目指している。ストレスの多い現代の子供たちに、動物と触れ合うことで「自然」を発見する喜びを知ってもらい生きる力を身につけてほしいという思いからだ。現代の鷹匠として、新たな可能性を模索する女性の姿を追う。

出演者:石橋美里 【ナレーター】 廣瀬仁秀

制作局:サガテレビ(STS)

2015年3月22日(日)

“かしわ”に惚れた男たち

▼鶏肉を使った郷土料理が多い博多の食文化。今回のドキュメント九州は博多の鶏を全国へ、そして世界へと発信する男たちの姿を追いました。

▼鍋にあう料理。はかた地どりは「福岡県の郷土料理である筑前煮や水炊きをもっと美味しく」という発想が原点となり誕生した福岡県産の地鶏肉。日本在来種(明治時代までに成立、定着したもの)の血液率が50%以上、飼育期間は80日以上など、その規定は厳しい。現在、福岡県では11の農場が「はかた地どり」の生産に取り組み、平成24年度は40万羽、平成30年度には60万羽の生産を目指している。▼福岡県新宮町で養鶏場を営む鍋島さん一家。はかた地どりの生産に取り組み20年が経った。5年前まではブロイラーも生産していたが、現在ははかた地どりのみの生産を行う。年間生産数は約3万羽。飼育の難しさに加え、鳥インフルエンザなどの影響も懸念されるなか「本物の鶏の味を全国に届けたい」と意気込む。そんな鍋島さん一家の日常を追う。▼水炊き料亭「華味鳥」は九州産の銘柄鶏を養鶏から販売まで一貫して行っている。現在国内に22店舗、海外に1店舗(中国・大連)を構え国内外の食通たちを唸らせている。そんな華味鳥、この春、台湾に新規出店。新規オープンまでの道のりを密着取材する。

制作局:テレビ西日本(TNC)

2015年3月15日(日)

いのちの葉を育んで~無農薬のお茶をつくる一家~

長崎県佐々町に、44年間無農薬のお茶をつくり続けている家族がいる。農薬を使うことが当たり前の時代、あえて無農薬をはじめた。険しい道のりを必死に歩む一家を追う。

長崎県北部、佐々町にある山頂茶園。ここで作られるお茶は、全国にファンがいる。そのお茶は無農薬有機栽培。あぜ道の雑草にいたるまで、一切の除草剤も使わない。お茶は北村さん一家が作っている。1950年代、一家の長、親二さんと母サツ子さんが岩だらけの山を必死で開拓し畑を作っていった。そんな両親を見て育った長男の誠さん、次男の正紀さんは、いつしか一家でお茶作りを始めた。1969年、お客さんの一言が一家の運命を変える。「無農薬のお茶が欲しい」。それまで当たり前とされてきた農薬によるお茶作り。それを一家は一切使わないと決意。しかしその道のりは想像を絶する険しいものになった。最初の5年間は、病気や害虫の大発生で、収穫量はそれまでの3分の1に減少。しかしあきらめなかった。試行錯誤を続けた。自然の中でいかに無農薬でいいお茶を作るか。一家は必死だった。やがてお茶の葉はそれに応えてくれた。無農薬をはじめて44年。その歩みの中で、お茶が一家に教えてくれたこと。そして、これからお茶が残せること。食卓からお茶のある風景が減っている今の世の中で、一家の考える大切なことを伝える。

制作局:テレビ長崎(KTN)

![[ドキュメント九州] ドキュメント九州は、「作品」としてではなくテレビ番組としてのエンターテイメント性も持たせた番組作りを目指します。まさにFNS九州8局が一丸となって取り組む「ドキュメント番組」です。新しいドキュメンタリーの形を提案していきます。](/dq/img/common/cor_main.jpg?1733451202)