これまでの放送内容

2013年3月10日(日)

リングで伝える~57歳オヤジボクサーの闘い~

57歳のオヤジボクサー。警察官でありながら現役のアマチュアボクサーを続ける松永悟さん。2年半ぶりにリングにあがる理由、それは家族でした。

ボクシングに打ち込むことでガンを克服したオヤジボクサー、松永悟さん。57歳。現役の警察官であるととも、長崎県佐世保市でボクシングジムの会長をしています。4年前、松永さんは余命半年とも言われる中、第一線を退いたボクシングの選手たちが出場する『ザ・おやじファイト』で、フェザー級のチャンピオンに。その後、二度の防衛に成功後、ボクシングを引退しましたが、2年半ぶりに再びリングにあがる決意をしました。次は家族のためです。

出演者:松永悟さん ほか

制作局:テレビ長崎(KTN)

2013年3月3日(日)

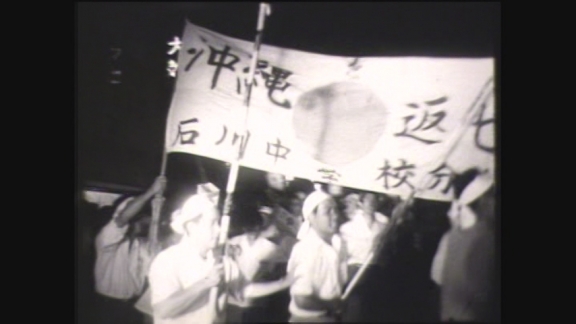

40年目のまなざし 佐木隆三の沖縄

1972年5月15日、日本に復帰した沖縄。75歳の作家は、40年前まで「アメリカだった沖縄」の空気に包まれて、何を感じ、何を話すのか・・・。

『復讐するは我にあり』で知られる直木賞作家・佐木隆三氏(75)。北九州市門司区に居を構え、執筆活動を続ける佐木氏は、返還前の沖縄・コザで2年間暮らした経験があります。その間、沖縄復帰闘争の活動家とかかわったり、沖縄返還協定批准阻止のゼネストの首謀者と疑われ12日間の拘置所に拘留されたりなど激動の2年間だったと振り返ります。また沖縄内で混血の少年が少女を殺害した事件をモデルにした作品『偉大なる祖国アメリカ』を後に書きあげています。1972年5月15日、沖縄は日本に復帰しました。今年は40周年の節目の年。75歳になった佐木隆三氏は40年前まで「アメリカだった沖縄」の空気に包まれて、何を感じ、何を話すのか・・・。番組では、復帰40年の沖縄を行く佐木隆三氏、さらに、当時のニュース映像を加えて、佐木氏がどうしても言っておかなければならなかった『遺言』を現代社会に伝えます。

出演者:直木賞作家・佐木隆三

制作局:テレビ西日本(TNC)

2013年2月24日(日)

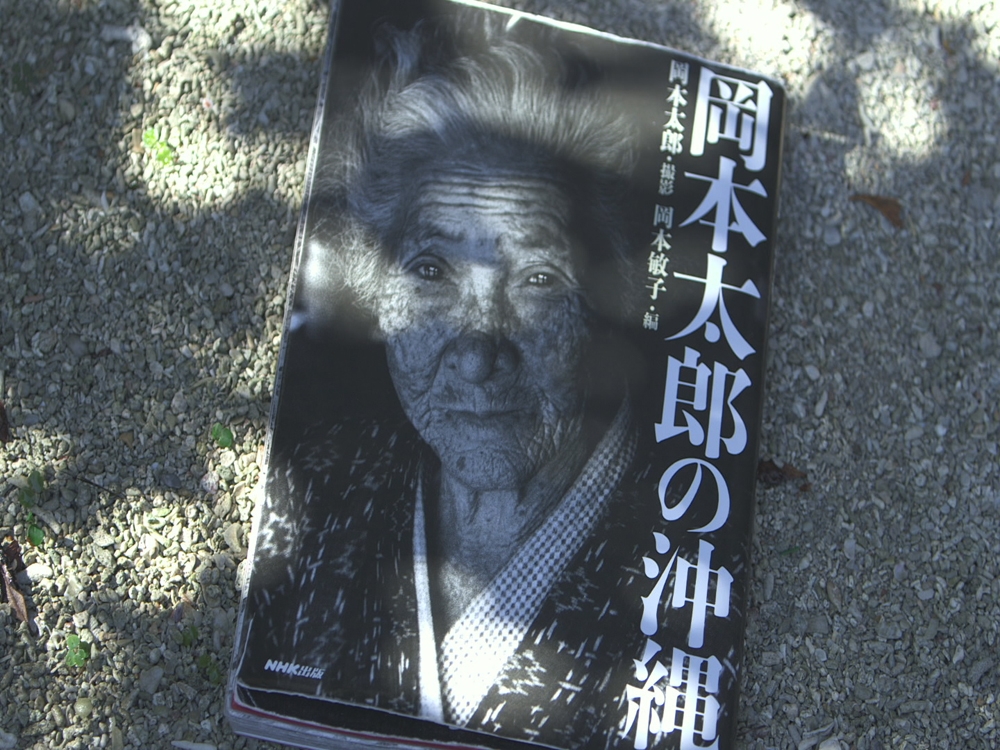

岡本太郎の恋した沖縄

太郎が夢中でシャッターを切ったという、沖縄の旅を追体験していく。取材班は岡本太郎が最も衝撃を受けたという久高島で太郎さえも知らなかった真実と出会うことになる。

「芸術は爆発だ!」強烈なメッセージと個性的なキャラクターで知られる、日本を代表する芸術家・岡本太郎。50年以上前、岡本太郎は沖縄を旅した。「それは私にとって、ひとつの『恋』のようなものだった」と言った太郎は、全身全霊を「沖縄」にぶつけた。「いいねぇ!いいねぇ!見ろよ。凄いじゃないか!」を連発しながら、夢中でシャッターを切ったという岡本太郎は、数百枚におよぶ沖縄の写真を残している。その眼差しは、信じがたいほど的確に、「沖縄」の本質を映し出している。岡本太郎が恋した沖縄。彼にしか見ることの出来なかった沖縄がそこにある。番組は、太郎が夢中でシャッターを切ったという、沖縄の旅を追体験していく。彼は沖縄に何を見たのか…。そして取材班は、岡本太郎が最も衝撃を受けたという神の島・久高島で、太郎さえも知らなかった真実と出会うことになる。

制作局:沖縄テレビ放送(OTV)

2013年2月17日(日)

隠された黒い雨

長崎市北東部の間の瀬地区には、原爆直後に発生した黒い雨を浴びて髪が抜けたと語る人々がいる。しかしその声は今も国には届いていない。隠された真実に迫る。

長崎市の北東部にある間の瀬地区。ここには、原爆直後に発生した黒い雨を浴び、髪が抜けたと語る人々がいる。彼らは被爆者ではなく「被爆体験者」と定められた。被爆者はがんなど、あらゆる病気の医療費を国から支給される。しかし、間の瀬の人々にそれはない。国は間の瀬の黒い雨を認めていない。そんな間の瀬の人々の声に耳を傾ける一人の町医者がいる。本田孝也さんは、間の瀬の隣町で個人病院を開いている。間の瀬から来る患者数人が、本田医師に黒い雨体験を語った。やがて本田医師は、間の瀬での黒い雨の調査を始めた。2011年3月、14人から聞き取り調査を行い、黒い雨による脱毛が多発していたことがわかった。以来、独自に黒い雨について調べていった。やがて、ある事実を突き止めた。日米共同研究機関、放射線影響研究所が黒い雨の約1万3000人分のデータを保有していることがわかった。これを受けて2011年11月、放影研はこの事実を公表した。取り残されてきた間の瀬の人々が語る黒い雨の記憶。その真実はどこへ向かうのか・・・。

出演者:【ナレーター】 円田智子(KTNアナウンサー)

制作局:テレビ長崎(KTN)

2013年2月10日(日)

サンチャゴの鐘の謎~四百年の時を超えて~

情緒あふれる歴史と文化が息づく竹田市にある「サンチャゴの鐘」と呼ばれる銅鐘。江戸時代に持ち込まれたとされる、この鐘の謎に迫る。

大分市の西南に滝廉太郎の『荒城の月』で有名な竹田市が有ります。竹田市は岡藩七万石の城下町として栄えました。中川氏の居城である岡城や武家屋敷、十一月に行われる『竹楽』など、情緒あふれる歴史と文化が今も息づいています。

その竹田市に『サンチャゴの鐘』と呼ばれている銅鐘があります。『サンチャゴの鐘』は江戸時代に岡藩に持ち込まれたとされる銅製の鐘で、岡藩の藩祖中川清秀が祀られる中川神社の所蔵です。表面に十字章と「HOSPITAL SANTIAGO 1612」とあることから、『サンチャゴの鐘』と呼ばれています。

『サンチャゴの鐘』は多くの謎に満ちています。どこで製造され、どのような目的に使われていたのか?なぜ江戸時代に岡藩に持ち込まれたのか?その音色は?『サンチャゴの鐘』の謎に迫ります。

制作局:テレビ大分(TOS)

![[ドキュメント九州] ドキュメント九州は、「作品」としてではなくテレビ番組としてのエンターテイメント性も持たせた番組作りを目指します。まさにFNS九州8局が一丸となって取り組む「ドキュメント番組」です。新しいドキュメンタリーの形を提案していきます。](/dq/img/common/cor_main.jpg?1733451202)